汉字文化博大精深,源远流长,目前发现的最古老的汉字——大汶口文化出土的黑陶尊上刻的符号,比商代的甲骨文更早。然而,如今课堂上的汉字讲解仍十分有限,汉字文化读物又有着各种各样的“硬伤”,缺乏现实意义。同时,互联网时代让书写不规范、提笔忘字等现象愈发普遍。汉字教学的持续缺位,使得大多数中国小学生对于汉字还处在一种“日用寻常而不知”的状态。

那么,如何将汉字的深厚文化内涵注入对小学生的识字启蒙教育中,走出汉字识字教育的一条新路?近日,浙江师范大学人文学院的课题组成员开展实地调研,分组去往浙江省金华市浙师大附小、金华市永康人民小学、温州市瓯北第五小学和杭州市胜利小学等学校,深入了解小学语文汉字识字教学的基本情况。

调查汉字识字教学现状

通过问卷调查和个案访谈,项目成员发现目前小学的汉字识字教学主要采用集中识字法、拼音识字法等传统方法,教师依赖教材内容,教学模式单一乏味。不少学生存在着错字连篇、学习兴趣乏味等现象,其实际的汉字应用要求与学习成果之间存在着矛盾。此外,汉字识字教学往往割裂了汉字的文化内涵,更多地采用机械的教学与输出方式。

成员们也向部分学生了解他们更乐于接受的汉字识字学习的方式,发现多数小学生们都很喜欢在游戏中学习汉字,希望能读汉字绘本,玩汉字卡片,提升自己的识字量。然而,目前的汉字识字教学普遍倾向记忆与训练的固定模式,老师们谈到学生学习任务重、时间紧,无法对其进行详细且系统的字源识字教学。六年级的学生们表示,自己比较注重汉字的读音与写法,以抄写的方式掌握课本生字词,但在课外阅读过程中仍旧会遇到许多生字。

创造汉字识字新体系

课题组的成员们又分析了调查问卷的数据,综合来看,目前小学识字教学存在“断层”的问题,低年级的识字教学会引入个别简单汉字的甲骨文字形,却未能持久贯通至高年级的汉字教学,缺乏完整、统一的教学体系。

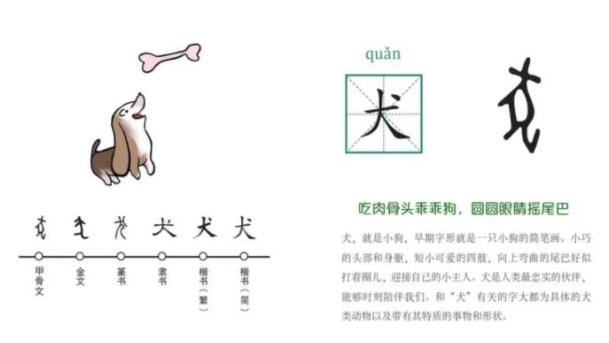

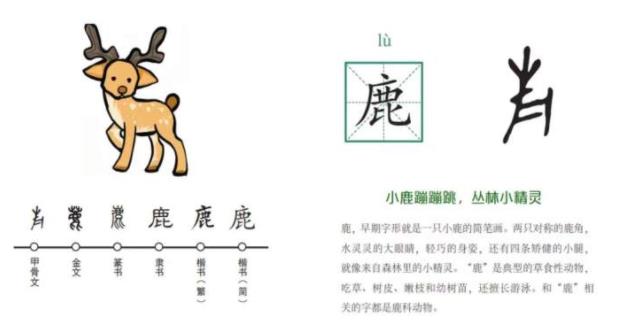

在老师的指导下,课题组成员们不断地探讨与思考,搜集了部编版语文教材所有生字的字源以及演变过程,梳理脉络,条分缕析地对汉字的意义进行解读,逐步形成小学汉字识字新体系,此外,课题组成员们受到与小学生们交流的启发,决定结合文字学知识,设计有趣、形象的识字绘本,图文并茂,色彩鲜明,将汉字的演变脉络融入其中,突出每个时期汉字的特点,展现中华汉字的无穷奥妙与独特美感,推进小学汉字识字教学的体系建构,助力汉字深厚文化的传播。

课题组成员在汉字悠久而博大的历史背景下,秉承“一个汉字就是一部文化史”的理念,以解决小学汉字识字教学中存在的问题为切入口,构建全新的汉字识字体系,从而增强中国小学生对汉字的理解,更好地促进汉字文化的传承与发展。

(来源:钱江晚报·小时新闻)